「今、俺が手放そうとしてるものって一番守りたかったものなんだよね。これまでずっと愛してきた、大事なもの。だから最後にちゃんと自分にも落としどころと、意味合いもつけて、『俺、終わんねぇよ?』みたいなエッセンスも加えながら。でもちゃんと、ひとつ物語は終わらせる」

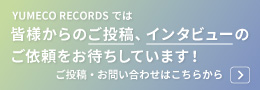

今年、7月6日のライヴを最後に、解散することを発表したNo Regret Life。鹿児島で結成された彼ら3人、いつだってライヴ・バンドであることにこだわり、2001年の結成から全力で駆け抜けてきた。松村元太(ベース)と橋口竜太(ドラム)による強靭なリズム隊が支えるスリーピース・バンドならではの一体感溢れるエモーショナルなサウンドに乗った、その野性味とは裏腹な繊細なメロディ。そしてギター・ヴォーカルである小田和奏の、パワフルなシャウトが特徴的だが、同時に優しさも滲み出るような独特な歌声。これから始まる未来にワクワクするような歌も、いつかの自分や誰かに想いを馳せるような切ない歌も、たくさん鳴らし続けてくれた。

そんな彼らは今、どんな想いでこのバンドを終わらせようとしているのか。デビュー前後のこと、メジャー時代のこと、自主レーベルを立ち上げてからのことも含め、小田和奏が本音で語ってくれた。このインタヴューはNo Regret Lifeというバンドのヒストリーであり、小田和奏というバンドマンのひとつの生き様だと思う。どうか多くの人に大事に胸に刻んでもらえたら嬉しい。(インタヴュー・文=上野三樹)

〈前編〉

No Regret Lifeのはじまり

「やっぱり高校時代とかって日本のアンダーグラウンドシーンにめっちゃ影響を受けて。こんなスタイルなら俺にも出来るのかなぁって、そこからだよね」

◆先日はノーリグのルーツを巡る旅をしてきたんですよね?

「そうだね。鹿児島、広島と取材でルーツを探る旅をしてきて。鹿児島の鹿屋っていう町がこのバンドの厳密に言うところの出身地で。鹿児島市内からフェリーと車で2時間なんだけど」

◆フェリーってことは島なんだっけ。

「島では無いんだけど、鹿児島って錦江湾っていう湾を中心に二つの半島で出来てるのね。西側の薩摩半島にあるのが鹿児島市で、逆の東側にあるのが大隅半島っていって、これのちょっと南側に鹿屋市っていうのがあるの。俺が大学で行ったとき人口が7〜8万人とかで」

◆大学がそこにあって、当時は下宿みたいな感じで?

「最初の一年間は俺、寮に住んでて。2年生になってから、すごく近くのアパートに引越して」

◆その大学時代の2001年にNo Regret Lifeは結成されたと。元ちゃん(松村元太/ベース)は後から加入したということですが。

「そうだね。元太はその年の11月くらいかな」

◆竜太くん(橋口竜太/ドラム)と和奏くんはどういう関係だったの?

「俺は大学に行ってたんだけど、あいつはその鹿屋に住んでたヤツって感じ」

◆地元の人なんだ?

「そう。何がきっかけだったっけなぁ?今のこのバンドをやる前に俺がアコギで歌ってて、そのときに竜太は地元の友達とかと3人組のバンドをやってたんだ。最初はNIRVANAとかのコピーをやってるバンドで。イベントとかスタジオとかで知り合って。でも鹿屋っていう町のバンド人口が恐るべき少なさで、鹿屋はライブハウスも無いし。ほんとに、バンドやりたくてもやれない人の方が多かったと思う。気付いたときにはそうじゃない何かに興味が湧いてて、バンドをやろうとする人はそんなにいなかったと思う。そんな中で知り合ったから、俺らに限らず何かひとつのバンドが解散ってなったりとか、空中分解ってなったバンド同士で『じゃあ一緒になんかやろうよ』ってくっついたりもするし(笑)」

◆もともとバンドマンの人数が少ないから。

「そうそう。しかもドラマーなんてほんとに少ないからね。だから結構自然発生的な感じで一緒にやることになるんだけど。最初は俺が作った曲を『バンドで合わせてみたいけん、1回ちょっと合わせてみない?』とかそんな感じなんだけど、『ライブやりたいよね』っていう話になって、ライブやるんだったらバンド名が要るよな、と」

◆ちなみに和奏くんは高校生のときからバンドをやってたの?

「ギターを弾き始めたのは高校生からだけど、バンドはそのときちゃんと組んではなくて。友達のコピーバンドのライブとか、学祭とか、そういうのを観てる側だったから。周りはね、当時ほんとにX(JAPAN)のコピーやってる連中が多かったなぁ(笑)」

◆そういうのを観ながら、自分でもギターを始めて。

「意味分かんないのが、みんなが受験勉強を始める頃にギターに目覚めちゃって、『ギター弾きてぇ……』ってなってた」

◆大学はちゃんと受験勉強しなくても入れる感じだったの?

「めちゃめちゃちゃんと勉強してたけどね(笑)。でも俺、陸上部で、長距離やってて。普通はもう3年生はインターハイ予選くらいで引退して、そこから受験に集中する感じなんだけど、陸上は11月に駅伝の県大会っていうのがあって、そこが締めなのね。だから他の部活の人よりは3〜4ヶ月は間違いなくタイムラグがあった状態で。部活ばっかりやってたし受験勉強も、『これは早めに準備しねぇとマズいな』って思ってたんだけど、そんなときにギターとか弾いちゃって(笑)。親は……心配してたんじゃないかなぁ。でも行こうとしてた学部が体育学部だったから、センター試験さえクリアすればあとは論文・面接・実技、みたいな感じで。国立で体育学部のある大学って筑波大学か鹿屋体育大学しかなかったの。もし俺が筑波大学に行ってたら、こんな風にバンドやることはなかっただろうし、もっと違う人生なのかもしれない。なんで鹿屋にしたんだっけなぁと思うと今思い出せないんだけど」

◆体育大だと軽音サークルとかないの?

「ないない。そんなものはない。多分学校にピアノさえなかったんじゃないかな。サークルってものがそもそも存在しなかったはず。みんな〈競技部〉とか、〈部〉なんだよ」

◆元ちゃんはどういう繫がりで出会ったんですか。

「あれは俺が学祭でライブやってるときかな。それはノーリグじゃない前のやつでやってるときに後輩に紹介されて。あいつは大学に一浪して入ってるから学年は俺の一個下なのね。だから最初は俺に敬語だった。『あの〜、2年のサッカー部の松村って言うんスけど、自分もちょっと、コッチ(ギター)の方やってるんで。今日ちょっと勉強させてもらうんでよろしくお願いシャス』みたいな感じで(笑)」

◆そうやって門を叩きに来たんだ(笑)?

「分かんないけど、そういうアプローチがあって。それで、次に会ったときには敬語なんてどこにいったんだって感じで『あ、おつかれ〜』とか言われて(笑)」

◆ノーリグの3人って何かどっしりとした野性味溢れる佇まいがあるなって最初から思ってたんだけど。3人で始めたとき、何か理想みたいなものとか、確信みたいなものはあったの?

「その前のベースは女性が弾いてて、その頃別に方向性が定まってたとかそういうわけではないんだけど、例えばライブの展開を考えたりだとか、こういうふうに魅せたいだとかの大雑把な方向性として考えてもあまり統一感がなかったりとかして、それをどうしていけば良いのかなっていうところで、脱退と加入があって」

◆しかも和奏くんにとって、初めて組んだバンドってこと?

「そうそう。俺が、ちゃんと活動するものとして初めて組んだバンドがノーリグだったんだよ。なんでこんなにやってんだよっていう(苦笑)」

◆鹿児島時代のノーリグはどこでライブやってたの?

「場所が無いから作ってたよね。昔のキャバレーの跡地みたいなのを、お世話になってたスタジオの音響とか照明とかをそのスタジオのオーナーさんぐるみで全部持ち込んで、みんなでライブハウスにしちゃって、ライブしてた。でもNo Regret Lifeのライブってなるともう鹿児島市のライブハウスに行ってた。片道2時間かけて。だからメインどころで言うと鹿児島のCAPARVO Hall、SR Hallとかその辺かな」

◆スリーピースに対するこだわりみたいなものは最初からあったのかな。

「んー、最初はなかった。もっと言うと最初の1回、2回くらいは鍵盤もいたし。なんでかって言うと、自分が書いた曲をとにかくバンドサウンドでやってみたかったから。それまでアコギで2ピースでやってたんだけど、その当時ゆずや19が席巻してくる時期で、そこに紛れたフォークユニットとして見られたくなかったし、楽曲がそういうものとはまた違った感じだったから。やっていくうちにやっぱ他のバンドはリズム隊がいて、そしてギターがいて歌ってハモってっていうのをやってたから『いいな、俺もそういう形態で曲をイメージしてるのにな』みたいなのがあって。で、その2ピースでやってたアコースティックユニットも解散しちゃうんだけど」

◆じゃあ次はバンドを求めて。

「うん。当時の相方は就職とか真剣に考えてたしね。それで次はもうバンドサウンドで自分の曲をやりたいって思うようになって。でもね、なんかもしかしたらソロ名義でやる、こっ恥ずかしさみたいなものがあったのかなって。やっぱり高校時代とかって日本のアンダーグラウンドシーンとかにめっちゃシンパシーというか影響みたいなものを受けて、自分がバンドやるならこんな感じでいつか動きたいなみたいな勝手な青写真を描いてたりもしたし」

◆それこそHi-STANDARD的な。

「そうそうそう。あのときはほんと、こうやったら自分たちで動けちゃうじゃん!って。GREEN DAYとかOasisとか凄い好きだけど、やっぱ日本でテレビに出てる俗にいう『アーティストさん』っていうのは、自分の実生活からあまりにかけ離れていた存在だった。『テレビの中の人』って感じ。なんか髪の毛がグシャーってなってたり、化粧してる人がいたり、『その服どこで買うん?』みたいなの着てたり。でもそれがいきなりTシャツのジーンズでパッと出てきて、しかもなんかジャーン!って爆音で音鳴らして、すっげぇ上手いわけでもないけど、って言ったら失礼か(苦笑)、でもそういう感じでやってるのがすごいかっこよかったんだよね。こんなスタイルなら俺できるのかなって、そこからだよね」

◆やっぱりバンドに対する憧れっていうのがあって。

「うんうん。あったかもしんない。メンバー揃って『よーし、いくぞ』みたいな」

そして、メジャー・デビューへ。

「ELLEGARDENと一緒に九州のツアーまわったのがきっかけだったんだけど、GROWING UPっていう事務所の社長が鹿児島まで会いにきてくれて、『どうなんだよ?何やりてぇんだよ?一緒になんかやんねぇ?』って言ってくれて」

◆それから2005年にメジャーデビューするわけなんですが。そういう話があったりして、たびたび東京に来て音楽業界の人たちと話をしたりするわけなんですけど。そうした時にどういうことを考えてましたか。

◆それから2005年にメジャーデビューするわけなんですが。そういう話があったりして、たびたび東京に来て音楽業界の人たちと話をしたりするわけなんですけど。そうした時にどういうことを考えてましたか。

「あんまりメジャーって興味なかったんです。やっぱり業界人アレルギーみたいなのってすごいあったから。上京するまでにそういう方たちからのアプローチもあったわけですよ。皆いやらしい感じはしなかったけどね。でもなんか話してると、『こういう感じでこういう風にしてこんな風にやって行きたいんだよね』みたいな感じで。でもそれは、バンド内から出た意見でもなんでも無い。インディーでちゃんとツアーまわってCD出してっていう活動がしたかったから、別にメジャーじゃなくてもいいかなって。でもELLEGARDENと一緒に九州のツアーまわったのがきっかけだったんだけど、GROWING UPっていう事務所の社長が鹿児島まで会いにきてくれて、『どうなんだよ?何やりてぇんだよ?一緒になんかやんねぇ?』って言ってくれて。そこで、なんか『あ、この人おもしろいな』って思って。それまで会ってた(音楽業界の)人とはひと味違ってたというか。それで東京に出てこようと思ってプリプロやってるぐらいのときに『仲の良いメーカーの社長がお前らの音を気に入ってるんだけど、メジャーでやるってことに関してどう思う?』って言われて。でも『あんま興味ないんですけどねぇ』って。自分たちのバンド活動の流れがライブハウスメインだったのがテレビとかに出なきゃいけなくなったりするのは嫌だったから」

◆それ、小田和奏は何歳の時だ(笑)?

「23(笑)。でもそれは高校時代、自分がギターを弾きたいと思ったときの衝動と一緒なんだよ。テレビの中の人にはならない。でもライブハウスでTシャツにジーンズでギターかき鳴らす兄ちゃんにはなりたい、と」

◆自分が「鹿児島のバンドである」っていうことを結構大事に思ってて、「何も残せてないのに上京するのはどうなのか」って悩んでたって聞いたんだけど。

「うーん。あの、この話には語弊があるかもしれないけど、バンドをやりたくて、たくさん鹿児島から東京に出て行った人間がいるのね。それは自分たちが東京に行く前もいっぱいいたし、自分たちのあとに東京に出てきた人もいっぱいいるし。でも、もう上京せざるを得ない状況っていうか、鹿児島在住じゃ、このキャパシティもう無理だってなるまで東京には出ちゃだめだと思ったんですよ、俺。色んな人見てきたし、その人たちにはその人たちの想いがあるんだと思うんだけど。やっぱ東京に出てきて、バイトしながらスタジオに入って、月1〜2回のライブをやって。お客さん増えないけどライブをやらないと増えないし、っていう悪いサイクルにハマっていって、それでなんとなく東京でバンドをやってるってことで満足してしまうのが怖いっていうか。そういう人を見たり話を聞いて、自分がそうだったらダメだなって思って」

◆そこまで考えてたんだ。

「そうだね、俺は結構、考えてたね。逆に言うと、『鹿児島にいて東京と同じことできちゃえばそれで良いんでしょ?CDリリースすれば東京発信じゃなくっても全国のCD屋さんに行くじゃん。ツアーまわれば良いんでしょ?』って。それで状況が変わらざるを得ないところまでバンドが幅を利かせるようにならないとやっぱダメだと思ってたし」

◆そういう状況ではまだないんじゃないかと。

「鹿児島在住のときに、1回(ノーリグを)閉めようかなって思ったことがあったんですよ。元太が大学を卒業した後、なので2003年の春かな。なんかバンドが、みんなバイトもしてて月1〜2くらいでライブもやってんだけど、一回中だるみを感じたことがあって。ちょっと九州内のツアーをやろうみたいな話はしてたけど、1回全国流通のCDを出して全国ツアーに出て帰ってきて、『次どうする?』みたいな。プラスその1枚をリリースしたから残ってた契約の縛りみたいなので次のアクションを起こそうにも起こせなかったりして。それはほんとに昔の話だから、実際どうだったかは分からないんだけど。曲もすげぇ出来てるわけでもないし。それで2003年の春、ちょうどLOST IN TIMEとかと初めて会った時だ、みんなバイトしながら、でも絶対バンドでなんとか変えていってみせる!っていう信念みたいなものだけを掲げて、もうスタジオに入れないくらいみんなスケジュールも合わなくて。まぁ、好き放題生きてたんだと思うんだけど。それで、俺が提案するんですよ、『1年後に、例えば東京に出なきゃいけないとか、地元のシーンをひっくり返すくらいの流れを作ってるだとか、そんな状況が来ないんであれば、終わりにしよう』って。それが23歳かな」

◆そこがバンドが更に本気になる瞬間?

「なんかね、あの2人のケツ叩きたかったのと同時に、言ったからにはもうやらないといけないっていう自分への戒めみたいなのがあって。もっといっぱい思い描いてたはずなのに、なんか結局鹿児島でバンドやって1枚リリースして『あぁ、よかったね』ってなる感じが嫌だった」

◆ちょっと満足しちゃってる感じもあった?

「1回しかリリースもしてないのに、ルーティンワークを感じてしまってたのかもしれないな。それでそこから大まかな流れとか考えながら、それこそライブハウスのブッキングチーフの人とかと二人三脚で『どうしよう、こうしよう』っていうのを話して、ミニアルバムを作ろうってことになって。で、ライブがね、やっぱりその後から変わってきたんだよね。『My Life,My Song,My Mind』っていうインディー盤を鹿児島のライブハウスのレーベルから出して、それがきっかけで東京に来るっていうのが決まってきたんだけど。まさにその1年後か、だから2004年の3月30日、……31日だったかな。『My Life,My Song,My Mind』のツアーファイナルで、そこで東京行きをライブ中に発表するんですよ」

◆実現させたんですね。

「でもね、気付いたらもうその1年前に言ったことは覚えてないくらい、特に2003年の夏以降は無我夢中だった。それで俺東京に来て、『よし、これでもっと色んな街にライブしに行けるな』って思ったんだよね」

◆やっぱりライブがしたかったんだ。

「うん。ツアーバンドっていうものになりたかったんだと思う。Tシャツの後ろにびっしり書かれたツアースケジュールとか、そういう憧れがあったのかなって思う。そこはソニーのスタッフにもすごく理解はしてもらえてたのかなって思います」

「『俺は今誰のために曲書いてんのかな』みたいなところまでいった。でもこれ越えないと進めねぇなって思ったし、絶対越えてやるって、ギリギリの綱渡りみたいな気力で」

◆メジャーレーベルと闘う、みたいな気持ちはありました?

◆メジャーレーベルと闘う、みたいな気持ちはありました?

「いや、闘うって感じはなかったかな。最初こそ『え、なんなのソニーって』って思ってたけど(笑)、でも味方だと気付き始め、一緒に考えるようになったりして」

◆最初は警戒してたんだ。

「壁を作ってたかもしれないね。『俺はバンドでいたい』みたいな。ソニーのビルとかに行くとさ、汚い格好してて止められても『アーティストなんで』って言うと受付の人とか警備の人が『失礼しました』って言うわけ。あれもよく分かんねぇじゃん(笑)」

◆でもメジャーでやってるからこそ得られた経験もあったと思うんだけど。

「そうだね。1枚、シングルにしてもアルバムにしてもレコーディングが終わったら、今度はリリースに向けてのプロモーションで。当時はシングルを年に3枚出して、その度にプロモーションキャンペーンで全国各地飛んだりして、結構アクロバットな移動とかもしたし。『あの日の未来』が出る前くらいにNACK5でラジオ番組が始まって。だから、キャンペーンとライブツアーと同時に新作の制作。そこに今度はラジオ収録で2週間に1回は埼玉の大宮に行くっていうので、鹿児島から東京帰って収録して、翌日福岡飛んでとか、福岡日帰りで帰ってきて、次に札幌飛んで、『今日、今俺どこにいるんだっけ?』って。そんな感じの生活だった」

◆一変したよね、そういう意味では。

「ツアーにずっと行ってるし、帰ってきても次の曲作りが待ってるし。家にはいないって感じだった」

◆シングル切りますとか、アルバム出しますとか、リリースも計画的に進んでたと思うんですけど、なんかそういうことで曲に対する影響はあった?

「書けなくなったよね、やっぱ。東京に出てきて、すぐに書けなくなりました。上京する前に『メロディー』や『失くした言葉』とかあって、決定的に東京に出てくるきっかけだったと思うんだけど。それでメジャー最初のシングルとして『メロディー』を出すんだけど、そこから曲が出来ないわけ。こういうふうにやりたいっていうのはあるけど、現場にはプロデューサーがいてエンジニアがいて、みたいな状況になって。『なんで俺自分が書きたいものなのに上手く進まねぇんだろう』ってなって。でも、『やっぱ周りも良いって言ってくれるものを作ってこそメジャーのアーティストなんだ』って感じに上手く丸め込まれてて(笑)。当時は曲のアレンジを完パケた状態まで自分で持ってってどう?って感じだから、全部いじられたりするともう『いらねぇや』みたいな感じでその曲捨てちゃったりして、いたちごっこみたいな感じになってて。制作に対する流れを自分で変えていかないと、流れに適応出来ないって感じにまでいって、そこからまぁ、また変わっていくんだけど。だからもう『Sign』リリースしたときには出し切った感満載だったんだよね。『もう、今の全て』みたいな(笑)。余力なし!」

◆どんな風に曲作りのスタンスを変えたんですか?

「なんだろうね。やっぱり、自分はもともと歌唄い的な気持ちで曲を書いてたから、詞曲全部出来てからじゃないと周りに聴かせられねぇやって思ってたの。そこがコンポーザー寄りに頭のスイッチが変わっちゃったのかもしれない。まずはラララとかめちゃくちゃ英語とか、語感だけで曲を書いてメロを紡いで、それであとから言葉を乗せてくっていう、そういうやり方にシフトチェンジしてから制作は早くなったよね。あと自分が色んな音楽を聴いてきたからこそ、スリーピースだとすげぇ幅がありすぎちゃってあれもやりたいこれもやりたいってなってたのを統一させたいって制作陣も思ってただろうし。ちゃんとこう、力強いバンドサウンドを作ろうっていう」

◆じゃあ、バンド全体を動かしながら曲を作ろうと意識し始めた途端にまた上手くまわり始めたと。

「そうだね。『これでアルバム出して、これで全国ツアー行ける!』って。それはやっぱ自分の理想というか、自分の求めてたバンドとしての姿というか」

◆アルバムを作る度にライブに行けることが嬉しい。

「うん。もうツアーに行けることが俺のご褒美だと思ってた。制作のご褒美」

◆だから何十本とまわる全国ツアーに何度も行って。

「『まだ終わりたくない、まだ終わりたくない……』って言いながら(笑)」

◆そうした楽曲制作におけるシフトチェンジもあり、セカンド・アルバム『Allegro』期へと突入すると。

◆そうした楽曲制作におけるシフトチェンジもあり、セカンド・アルバム『Allegro』期へと突入すると。

「『Sign』から『Allegro』にかけての1年間はほんとに音楽しかしてない気がするな」

◆悩んでた時期ですか。

「そうだねー。なんか『Allegro』まできて、2枚アルバム出して、ツアーが終わって、さあ次っていうときに、『次何を歌えば良いんだろう』ってところにいっちゃったんだよね。それと同時にメーカー含むスタッフとかの『No Regret Lifeっていうバンドは、どういうバンドなの?どうなりたいの?』っていう意見が十人十色な感じになっちゃったんだよね。リリースの度に『勝負の』とかって言われてきて。……正直売れなかったんですよ。動員とかはね、増えていった感じもあったんだけど」

◆だから盛り上がってる感はあったよね。『Allegro』のツアーは。

「でもなんかね、一番しんどかったのは、制作チームの言ってる感じとメーカー側の言ってる感じがバラバラというか。最後は『和奏が歌いたい曲書けばいいんだよ』って言われて、それ出したら『違う』って言われて。そうやってトライアンドエラーを繰り返して。『Allegro』でひとつの完成型は出来たと思うんですよ。で、音楽まみれでまた行くけど、でもじゃあ次何を歌うんだろうって」

◆私もその頃すごいもどかしいなって思ってたのが、かなりの本数のツアーを相変わらずまわってたけど、1回立ち止まってじっくり曲を作って、それを届けてからまた動き始めた方が良いんじゃないかなって思ってたんだよね。でもそんなふうに色んな人に言われてたんでしょ?

◆私もその頃すごいもどかしいなって思ってたのが、かなりの本数のツアーを相変わらずまわってたけど、1回立ち止まってじっくり曲を作って、それを届けてからまた動き始めた方が良いんじゃないかなって思ってたんだよね。でもそんなふうに色んな人に言われてたんでしょ?

「うん、言われてたね。『もっとグッとくる感じの〜』とか。それでこういう感じかな、こういう感じかなって毎日籠って書いてやっていったけど、『これでいきたい』って言っても『いや、これじゃ弱い』みたいなことも言われてたりしてたしね。そこで『俺は今誰のために曲書いてんのかな』みたいなところまでいったし。でもこれ越えないと進めねぇなって思ったし、絶対越えてやるって、ギリギリの綱渡りみたいな気力で。で、これかな?っていうのを『Can’t Explain』の原型として書いて、それでやっと車輪が動いたって感じ。だから『Wheels Of Fortune』の曲って、すげえ内省的というか。今聴くからかもしれないけど、でもそれこそ錆びた車輪が線路の上を走る感じの、ちょっと冷ためな音というか。透き通ってるような、でもちょっとモノクロな、そんな絵が出てくるというか。自分が過去を振り返ったりした曲もあるし」

◆そうだね、「自分とは」みたいなところまでいってたもんね。

「すごいメロディアスというわけでもなくて、淡々と言葉を紡いでいるだけというか。今ライブでやると違和感ってそこまであるわけじゃないんだけど、まあでもいっぱいいっぱいになってたんだろうなぁって思う。喉も壊して治んなかった時期だしね」

◆それでもなんとか作品を出したよね。

「出した。意地もあったし。もう最後の方は『いや、俺もうこれしかないって』ってところまでいっちゃってたけどね。『ハルカカナタ』って曲なんて《捨てられない想いがまだあるなら》とか《悲しみさえ》みたいな感じで『もう燃え尽きてもいいやん』って。でもところどころに、やっぱりメロウなものをやりたいとか。でもあのアルバムで『1980』を書けたことは自分にとってほんとに良かったなって思ってるし。『パラサイトシティ』みたいに、絶対やらねぇだろみたいな曲をやったりとか。見えないゴールをずっと追いかけてるような感じはあったかもしれない」

◆でも、やっぱり今の和奏くんを作った、すごく大事な時期だったんじゃない?

「そうだね。あの1年くらいで経験したことは、良かれ悪かれちゃんと血肉になってるなって。壊れかけてたからね。あそこで崩壊しててもおかしくなかったんじゃないかな」

◆ほんと、意地だよね。

「意地だったと思う。俺のわがままは別に良いけど、元太・竜太どうなるんだって。そのへんの責任感はあったかもしれない」

◆バンドをちゃんと動かしていかないといけないって気持ちもあったし、逆に言うとバンドだったから前に進めたんじゃないかな。

「うん、そうかもね」

〈前編・終〉