スピッツ。神経質で弱い犬ほどよく吠えると言われますが、いまだに不思議な名前だと思います。日本経済の発展時での番犬として活躍したものが、性格が改良されて、今に至る経緯。私がその名前を明瞭に認識しましたのは犬としてではなく、バンド名としてで、リアルタイムではまさしく「ロビンソン」というシングルの時でした。

高校のころ、進学校特有のほのかな虚無と倦怠感、そこで持て余していました自意識にこんがらがりながらも、FMでその曲をエア・チェック、いわゆる、カセットテープに録音して何度も聴き、発売日に今はもう見なくなりました短冊型の8cmシングルを手に入れました。1995年のこと。CDや日本の音楽シーンは好況で、小室系、ビーイング系、J-POP、ミスチルの社会現象化、色んな大きなうねりが起こる中で、彼らはやはり地味で、あくまで私の周囲でも聴いている人は少なかったのを憶えています。

アート・スクール出身の詩的でどこか頽廃的でエロティックな歌詞と、分かりやすさとオルタナティヴを行き来するさま、基本はキャッチーなメロディーを軸に、あの草野マサムネさんの清涼感とだけでは形容できないような、不穏な透いた声。

あの方の声をそのまま、清涼感として捉えるには無理があると想いますのは、トム・ヨークの「声」がデフォルトでは決してない、そういうロックの雑味の中での歪みが見えるからです。哲学者のロラン・バルトという方が“声の《きめ》”という概念を呈していましたが、それは母国語を語る身体の物質性、おそらく、文字。ほぼ確実に、意味形成性を為すと含意し、響きだけではないものということ。聴き手の意味形成は音楽と実は、他の物が混ざり、メッセージを逸れるのではないか、と敷衍しますと、「歌のうまい」唄い手が必ずしも届く何かを持っている訳ではない、という倒錯も生まれ得ます。

「ロビンソン」でも、汎用できるかもしれない音楽言語とは微妙に差異があります。想い出のレコード、河原の道を自転車で走るという四畳半的な日常に、ふとカール・ユングのシンクロニシティ(共時性)に近い概念、「同じセリフ 同じ時 思わず口にするようなありふれた魔法」で一気に、二人だけの国へ飛翔する訳ですが、そこで草野さんの声の《きめ》はやはりポイントなのだと感じます。

いまだに、「ロビンソン」という曲が本当にじわじわと100万枚を越え、気付けば、あっという間に巷間に拡がっていったというのはよく分からないところもあるのですが、発売日に買いましたシングルは時間差で色んな方に貸しましたり、巡ることになっていました。

実際のところは、今でもライヴでも後半の定番で、そのシングルに入っており、当初、A面になるとの意向でした「俺のすべて」が好きでした。燃えるようなアバンチュール、という語韻的な響きが奇妙な歌詞。そして、彼らの在り方が端的に顕れていると思われますブルーハーツから影響、要は、根はパンクに溢れた天邪鬼な精神性が溢れました、これまでどおりの彼らともいえただからです。

俺の前世は たぶんサギ師かまじない師

たぐりよせれば どいつも似たような顔ばかり

(「俺のすべて」)

その、“俺のすべて”とは、最後には山のようなジャンクフーズと石の部屋で眠り、残りものをあさることと記されます。社会的にマイノリティのために音楽があるとしたら、おそらく小文字の美学を追求していきながらも、危うくも姿勢がブレないところがスピッツというバンド名に集約されているのかもしれません。

ブレイク前後に大阪のメルパルク・ホールという場所でのライヴに行きましたが、演出、MCから派手さもないといいますか、至って普通のロック・バンド然とした素朴な佇まいでした。それは今、大きな規模で観てもライヴ・ハウスで観てもほぼ変わりません。

また、スピッツを語る際には、ボーカルの草野氏の、描写される詩の体系は欠かせないでしょう。ポール・ヴェルレーヌ、アルチュール・ランボオ、シャルル・ボードレールなどの詩を日本語訳で触れたときの滑らかな背徳と、日本語の幻像に拘った有様には、亡き心理学者の河合隼雄氏が、日本人に潜む母性の構造や集合的無意識のカット・アップだけでは日本人の心性とは遠心性を孕んでしまうのではないか、という問いを再考させてもくれるようなところがあります。彼らは積極的に「社会」の中に居ながらも、生物としてエロスとタナトスに引っ張られる音楽で、無産、頽廃さえも刺激します。エロスとは深く潜りましたら、生命力であり、タナトスに含まれます退行の衝動もそういうものなのかもしれません。生命力とは誰かを蹴落とすことなのかとの問いへの背進も見受けられます。

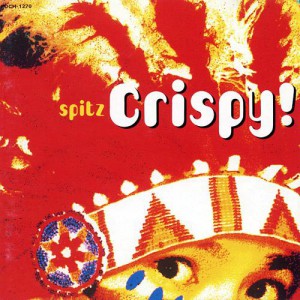

振り返りますに、初期の彼らは大いなる無為を歌っていました。アート・パンク的な要素が強い1991年のファースト・アルバム『スピッツ』では武骨なバンド・サウンドをベースに幻惑的なフレーズが行き交います。1991年には犬のスピッツも神経質でよく吠える犬として先進化する社会でよそ者の扱いになりつつあり、1,000頭を割り込んだと言われます時期です。『スピッツ』で、もはや、彼らは発展的な何か、意味そのものを諦めているかのような、対・世界への意思が放棄されているような要素があります。

どうせパチンとひび割れて

みんな夢のように消え去って

ずっと深い闇が広がっていくんだよ

(「ビー玉」)

ブリキのバケツに水をくんで

おなかの大きなママは思った

まぶたを開けてもいいのかな

かまわないさ どうだ

(「テレビ」)

正義のしるし踏んづける

もういらないや

(「トンビ飛べなかった」)

うめぼしたべたい

うめぼしたべたい僕は今すぐ君に会いたい

(「うめぼし」)

自省、好戦性、他者への閉じたような切実な願望、シュールな暴力的詩性。それでも、今でも歌われますメジャーデビュー・シングル曲「ヒバリのこころ」では「僕らこれから強く生きていこう 行く手を阻む壁がいくつあっても」というストレートな表明がなされるという捻じれ。

ヴィジュアル的にも浪人生のように線の細く華やかさとは少し無縁のような今で言います草食系みたいな四人のシルエット、メンバー自身がライド歌謡(注:ライドとはUKのバンドでシューゲイジング・サウンドを鳴らしていました)とその後、言っておられたように、その言葉は良い意味ではなく一部メディアでは援用されましたり、フリッパーズ・ギターなどの存在によります洋楽的センスをスマートに咀嚼する瀬にて、同年に510組がメジャーデビューしたバンド・ブームの中でも目立たなかったのは想うだに余りあります。ゆえにでもないでしょうが、多数の作品と模索を重ねる軌跡がその後も見てとれます。

幻想性と、ソリッドなバンド・サウンドの在り方により磨きがかかり、彼らの淡さを持ちましたセカンド・アルバム『名前をつけてやる』、ヘビーメタルやフォーキーで素朴なカントリー、実験的な要素までスキゾにダイナミックにただ、より、世の風潮からますます離れてゆくように、詰め込まれました1992年のサード・アルバム『惑星のかけら』辺りは、一部評価とセールスは全く噛み合っていない状況だったと言えるかもしれません。

明日の朝 僕は船に乗り 離ればなれになる

夢に見た君との旅路は かなわない

(「君が思い出になる前に」)

劇画的でフィクショナルだと致しましても、具体性を増した語彙にはその後の彼らを思いますと、表現の幅ではなく、無比の固有性を付与したということも言えるのではないでしょうか。だからこそ、当時におけます原点回帰みたく5作目のオリジナル・アルバム『空の飛び方』でいよいよ巷間の評価は高くなり、それまでにないセールスに結実します。

バンドとは、やむを得ぬ状況で変節、休止、脱退も起きてしまう有機組織体であり、オリジナル・メンバーでずっと続けられるというのはなかなか難しくも、彼ら、草野マサムネさん、三輪テツヤさん、田村明浩さん、崎山龍男さんの並び、サポート・メンバーの方が入りましても、基本はバンドとしての佇まいと程よい関係性、空気感がいつもステージから感じられるのは微笑ましくも、強固な紐帯も可視できます。詩・曲はメインに草野さんが書かれますが、ライヴでは誰かだけが突出しているという訳ではなく、スピッツはやはりあの四人だということ。ただ、運命共同体というのではなく、あくまで、バンドとしての立ち姿があの、四人、そんな感じがします。

そこで、冒頭に巡りますが、「ロビンソン」のブレイク、その後の「チェリー」、「空も飛べるはず」のリバイバル・ヒット、社会現象的な規模で愛されるようになり、過去作も聴き返されるようになるなど、1990年代半ばのJ-POPシーンの好況の内側に成功者(/外れ者)として在り続け、巷間への訴求性は増していながらも、1996年の『インディゴ地平線』、1998年の『フェイクファー』というアルバムには明らかに苦悩の痕が残ってもいます。現実的、直截的な描写とオルタナティヴな尖りが矯められてしまったかのような曖昧さといえましょうか。

曖昧さも彼らの良い点ですが、やはり、エロスとタナトスに引き裂かれる極端なところも魅力である中、ブレイクの余波でマイ・ペースが崩されてしまったような気も致します。その中、1998年の「冷たい頬」というシングルの1曲は私にとりましてはいまだに衝撃の強いもので、歴代のシングルの中では隠れている方ともいえますが、リリカルで繊細なメロディーに紡ぎ上げられる何か、にはスピッツでしか表せないものがあったという想いがあります。

あなたのことを深く愛せるかしら

子供みたいな 光で僕を染める

風に吹かれた君の 冷たい頬に

ふれてみた 小さな午後

(「冷たい頬」)

―小さな午後にいる、二人。

そこでの二人は、「ロビンソン」のときの「二人だけの国」ほどの壮大性もなく、あくまで二人だけのルールで、それ以外を阻害するほどの残酷なまでの境界線も敷きながら、その背後の覚悟に準拠されてもいます。この翌年、1999年の元旦にリリースされました『99ep』内の「魚」という曲では、「コンクリートにしみ込む 冷たい陽とさまよう ふるえる肩を抱いて どこにも戻らない」と悲壮なまでに吐露されていますように。

当初から、小さな午後でうたた寝をしていたいことやせわしない世における無為と愛、性的何か、脳内での妄想を現前させてきた彼らですから、「ロビンソン」以降のイメージを自ら以前に引き戻すかのような気配がありました。

シングルで入っていながらも、アルバムに収録されていなかったり、提供曲やオマージュを捧げる曲のセルフ・カバーやレア曲を集めましたシリーズが1999年の『花鳥風月』から始まります。これは、その後も2004年の『色色衣』、2012年の『おるたな』と続き、決して、オリジナル・アルバムに遜色のない、むしろ、都度の意図が明確に可視化出来ます内容になっています。例えば、『おるたな』には自分たちの曲以外にも、花*花「さよなら 大好きな人」といった大きいカバーから初恋の嵐という不世出のバンドの「初恋に捧ぐ」までアンテナの広さが伺えます。

さて、激動の90年代を越えました彼らはメジャーデビュー、下積み、ブレイク、模索と一気に多くのものを経験しましたディケイドといえましたが、00年代にてそれまで/これからの分岐、ときにこれだけのポピュラリティを保持したバンドとしては意欲的な試行という歩みが見られます。2000年の「ホタル」でシーンに、再び還ってきましたとき、安心感と不安定さ、同時に音響の妙が明らかに違っている節があり、それは当時、スクーデリア・エレクトロのメンバーでありました、プロデューサーの石田ショーキチ氏やエンジニアとして寺田康彦氏の手腕にも依り、その「ホタル」を経ての「メモリーズ」で一気に野心的な舵取りを切ります。スピッツのトレードマークとも称されます草野さんの歌声に徹底的にエフェクト加工を施し、ほぼ語呂だけで無意味ともいえます歌詞、ザラッとしたオルタナティヴ・ロック、おおよそ、シングル向けじゃない曲ともいえました。

見えそうなとこでハラハラ あなたのために蝶になって

右手に小銭ジャラジャラ あなたのために蝶になって

気の向くままにフラフラ あなたのために蝶になって

飛んでいけたなら・・・

(「メモリーズ」)

初期からの曲に「鳥になって」という曲がありましたが、ここでの「蝶になって」とは示唆深く、浮遊、漂流するための00年代に対しての自己対象性があったといいますと、穿ちすぎかもしれませんが、「ロビンソン」や「チェリー」の誰ものための耳触りの良い心優しいバンドではなく、天邪鬼なバンドとしての原基を取り戻そうとしたとも換喩出来る可能性はあります。経ての、同年9枚目のオリジナル・アルバム『ハヤブサ』は現在にも繋がってきますスピッツの底意地が刻印されましたエッジの尖った内容になっており、生々しさも大事にされています。このアルバムから軽快な「8823」は今でも、ライヴの定番です。ストーキングの唄から、捻じれたラブソング、被害妄想めいた独白、壮大で実験的なものまで、やりたい放題といった感じでして、この『ハヤブサ』が作られた/作られない、できっとスピッツの評価軸、歴史とは変わってしまっていただろう転機作になっています。「8823」に込められた想いは草野さんのみならず、スピッツにとっての新たな「ヒバリのこころ」のような感慨も受けました。

あの塀の向こう側 何もないと聞かされ

それでも感じる 赤い炎の誘惑

誰よりも速く駆け抜け LOVEと絶望の果てに届け

君を自由にできるのは 宇宙でただ一人だけ

(「8823」)

さらに、君を「不幸」にできるのは宇宙でただ一人だけ、というフレーズ反転、クズと呼ばれても笑う、という箇所までの鮮やかな疾走/失踪。

長いライヴ・ツアー、亀田誠治氏を迎えての2002年の『三日月ロック』、2003年の「スターゲイザー」は人気TVプログラムの主題歌の影響もあったのでしょうか、久しぶりにチャート・アクション上でも何度目かの成功をおさめ、2005年の『スーベニア』では民謡的な要素からどっしりとした重厚なギター・ロックまでを「分かりやすい言葉」で“あえて”届け、2006年のデビュー15周年に付随してのメンバーの意向に依りましたベスト・アルバム、と精力的に、かつ、作品を作り込む姿勢よりはライヴ・バンドとしての側面が強かった気もします。

ストリングスを豪奢に取り入れました曲やより汎的に届きやすい曲も増えたことは確かですが、例えば、2004年の「正夢」では解散しましたUKのバンド、オアシスのような大陸的で雄大なメロディーでゴージャスなアレンジながら、愛の縁に立ち、恋愛下のトランシーな精神状態を指して、「ずっとまともじゃないってわかってる」気持ちを歌っています。ずっと、まともではなかったスピッツはそう分かりながら、続いてゆきます。

ここで、スピッツは「ロックロックこんにちは!」というイベントを主催していることを記しておこうと思います。

「ロックロックこんにちは!」とは、都度、スピッツが主体となって運営し、彼ら自身が興味深いアーティストやバンド、仲の良い人たちを招聘することが多いイベントですが、記念的なものを含めて、ほぼライヴ・ハウスのサイズでしか行なわれません。過去には、くるり、クラムボン、POLYSICS、GRAPEVINE、奥田民生氏、syrup16g、ORANGE RANGE、フジファブリック、いきものがかり、サンボマスター、ザ・ボウディーズなど多岐に渡るメンツが揃っていますが、どことなく馴れ合いの意味を避けるようなオルタナティヴ性の強いフックアップが行なわれています。

私もこのイベントは何度も足を運び、印象深かったのは、2006年の大阪、泉大津での10年目を祝っての野外でのものでした。奥田民生氏、KRAVA、ジェイク・シマブクロ、真心ブラザーズ、吉井和哉氏、レミオロメン、ミスターチルドレンといったビッグ・ネームと並びながら、それぞれがスピッツという存在へそれぞれのリスペクトを見せ、フラットにライヴを行ない、トリをおさめたスピッツもあくまで自然体で気負いのないパフォーマンスでした。しかし、完全に国民的ロック・バンドと評されるようになってから以降のミスターチルドレンがあれだけ、何かしらのアウェイ性を持っていたライヴというのは奇妙でもありました。スピッツの本案ではない、代案性(オルタナティヴ)の滲み方がはっきりと感じ得ました瞬間だったかもしれません。

録音作品とライヴの未分化が進んでゆくのが00年代後半です。

まるでアルバムはライヴでの再現するためのスケッチ集のように、同時に、ライヴの一回性で新曲を発表し、これまではイベント以外では行われませんでしたアリーナ公演もついに2009年に為されることになり、ライヴ・ハウスをメインにするがゆえに、それまでファン以外チケットが取れなかった彼らを多くの方が観られるようにもなりました。DVDと付属の形ですが、ライヴ盤も出るようになってきたのがこの頃からです。2010年の『とげまる』というアルバムに関しましては、先行シングルの展開、ライヴ・ヴァージョンでの収録曲の披露など独自の戦略性が見え、現場とダイレクトな衝動を優先するロック・バンドとしての本懐に立ち返った、そんな印象も受けます。

“誰も”のバンドであり、“誰か”の大切なバンドとして、スピッツは久し振りのシングルを持ってシーンに帰ってきます。キャリア的にはもう十分に大御所であるのに、どことなく覚束ない足もと、さらには、名前どおりに神経質に吠える裏での弱さに付随した頑なな職人のような佇まいは変わらずに。

こう記してきましたら、スピッツとは、サザンオールスターズ、ミスターチルドレンなどと並べられてもいいかもしれなくても、似ているようで特異なのは、「ロビンソン」然り、シンガロングを求めるというより、拒む、つまりは個人が各々の胸の内に彼らの唄を噛みしめる、そんなところがいまだに、あるからです。だからこそ、アリーナ公演でも大熱唱が起こる訳でもないのは彼ららしく、ただ、その場に居ました一人ひとりにはどこかの彼らの、どの時期かのどの曲を大事に、大事にしているような気も致します。

頑なにマイ・ペースで変わらないバンド、と一部では評されます。しかし、この短い文章の筆致内で感じ取られたら幸いですが、細かく変わってゆくことで軸が在るのだという気がします。この春に届けられました新しい曲の「さらさら」でも、切なく凛然と、スピッツとしか言いようのない曲になっていますが、詩は「あかりちゃん」などと同系統の明らかに今の日本の状況への慮りが色濃く出ています。

眠りにつくまで傍にいてほしいだけさ 結び目はほどけそうでも

まだ 続くと信じてる

朝が来るって信じてる

悲しみは忘れないまま

(「さらさら」)

あの日からの悲しみは忘れずに、朝や続きを信じ続ける彼らは何度目の“あえて”かもしれないかもしれませんが、シーンの真ん中からまっすぐに視線を合わせている、そんなところも感じられます。きっと、その後のアルバム、ライヴでは「さらさら」も一部分であるのでしょうが。

最後に、「さらさら」と以下の初期のこの曲の歌詞との結び目が長い歳月を越えたメビウスの輪のように私の中で、解釈が浮揚します。スピッツとは、やはり、ファンタジーの亀裂にリアリティを運び、リアリティの残酷さにファンタジーで相克する―そういう音楽を呈示し、これからも真っ当に目の前のけもの道を開拓し続けるのだろうという想いを込めまして。

違う角度から、再確認のように彼らのことに対しての認識の補助線になりましたら、この原稿を通じ、多くの方々に、白い花と陽光が降りやまない日々が続きますように、ささやかな願いを添えます。

孤りを忘れた世界に 白い花 降りやまず

でこぼこ野原を 静かに日は照らす

(「プール」、『名前をつけてやる』所収)

まつうら・さとる●1979年生まれ。大阪府出身。今春は桜を多く観ましたり、環境変化に追われる中で過ごしながら、ワインが美味しくなってきました。新しい眼鏡をスペア含めて、何個か買おうと悩み中ですが、つい掛けやすい眼鏡に回帰してしまいます。音楽では、ヴァンパイア・ウィークエンドとフェニックスの新譜が素晴らしかったです。こんな時代こそ音楽は必要だな、と心から思います。